ワークショップで従業員の相互理解を促進

全社員で取り組んだ「地域の未来を創造する介護事業の

ブランディング」とは?

株式会社アルファドライブ高知橋詰 曜世氏

Profileプロフィール

一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会1級資格取得者

高知県出身。

株式会社リクルートマーケティングパートナーズでブライダル情報誌の企画営業として四国エリアを11年間担当。

ホテルや専門式場の集客戦略、企業ブランディング、商品開発に携わる。

コンセプトメイクを土台にした商品開発・広告展開のフローを型化し、専門学校や企業でセミナーを実施。

2020年に株式会社アルファドライブ高知に入社。

現在は新規事業開発の支援に加え、人材育成研修の講師を務める。

「働く人が誇りとやりがいを持てる企業」を生み出すことをライフワークとする。

2024年度の「BRAND MANAGEMENT AWARD」では「

地域の未来を創造する介護事業のブランディング」で地域創生審査員特別賞を受賞。

高齢化と人口減少が大きな問題となっている高知県。

特に中山間地域ではその問題が色濃く、過疎地域では65歳を超える高齢者の割合が50パーセント以上にもなろうとしている現状があります。

そうした中、四万十町で介護事業を営む株式会社アクトワンでは、「高齢者の未来を諦めたくない」「全社員で地域も会社も盛り上げたい」という思いからブランディングに着手。

3つのフェーズで、従業員の意識の醸成などに取り組みました。

ブランディングの具体的な内容について、株式会社アルファドライブ高知の橋詰曜世氏にお話を伺いました。

3介護施設の利用者にヒアリングして方向性を決定

本日は、2024年度「BRAND MANAGEMENT AWARD」で地域創生審査員特別賞を受賞した「地域の未来を創造する介護事業のブランディング」についてお話をお伺いできればと思います。

まずは今回のブランディングの背景について教えてください。

「地域の未来を創造する介護事業のブランディング」は、高知県四万十町の介護事業者様がブランディングに取り組み、中山間地域における少子高齢化の課題を乗り越えた事例です。

私が住む高知県は、高齢化が全国平均より10年先行していて人口減少に歯止めがかからない状態にあり、“課題先進県”と呼ばれることもあります。

特に、中山間地域の人口減少、高齢化は加速しており、過疎地域では65歳を超える高齢者の占める割合が50パーセント以上にもなろうとしているのが現状です。

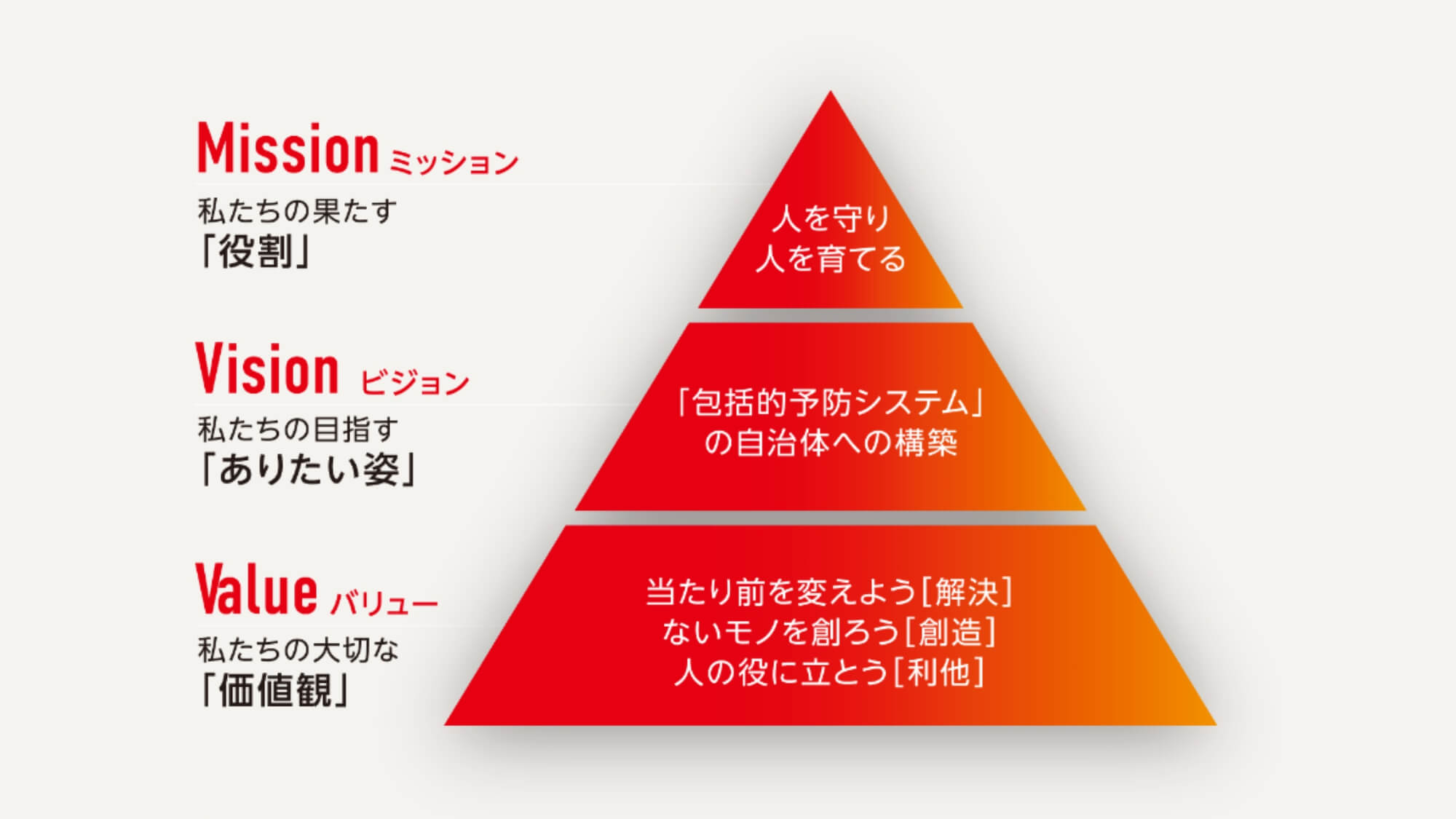

同社は介護保険事業、地域づくり事業、介護予防事業などに取り組まれており、包括的予防システムの構築に取り組んでいらっしゃることが特徴です。

簡潔に申し上げますと、運動機能や体力が低下された高齢者の方にトレーニングを行っていただくことで再び元気になっていただこう、という取り組みです。

さらに「人を守り、人を育てる」というミッションのもと、高齢者を守り、地域の人材を育てることにも注力されています。

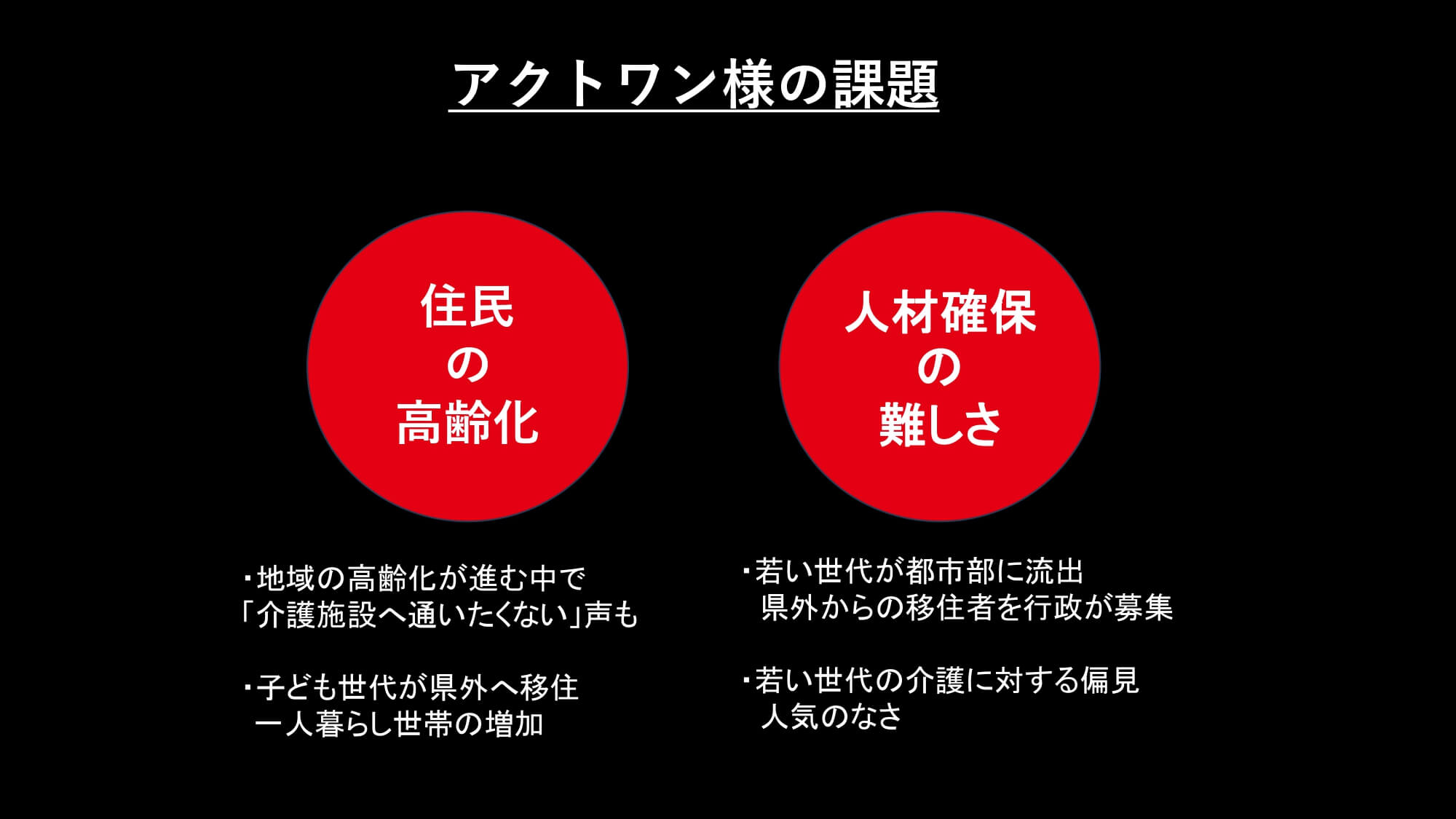

ただそんなアクトワン様では、住民の高齢化により介護を受ける住民が増加していること、若年層が都市部へ流出し介護に携わる人材の確保が困難であることなどの課題がありました。

そこで「高齢者の未来を諦めたくない」「全社員で地域も会社も盛り上げたい」という思いから、課題解決の方向性を模索するためにブランディングに着手したのです。

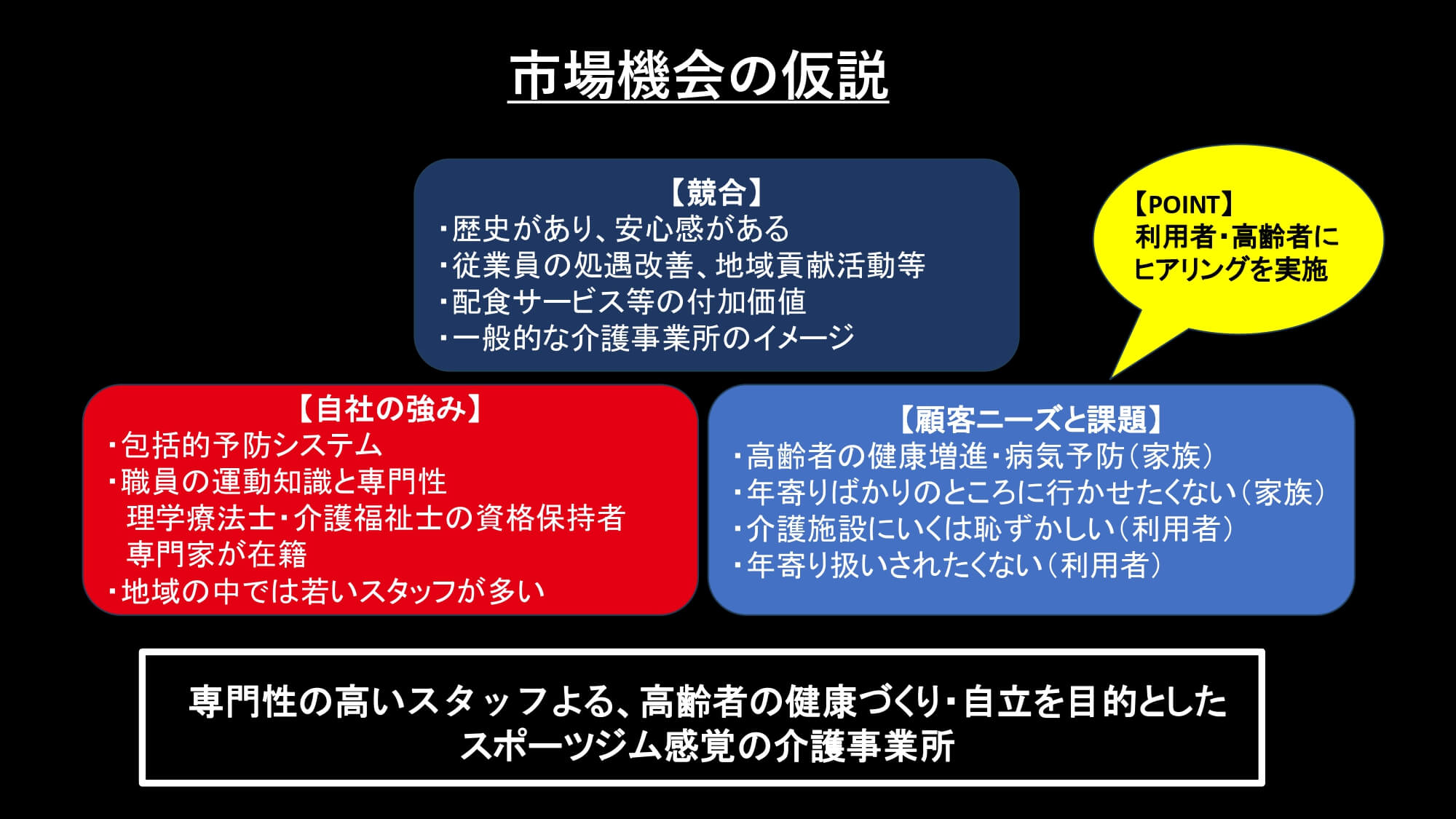

まずは市場機会の仮説を立てるところからスタートしました。

顧客ニーズと課題を導き出すために、実際の介護施設の利用者の方や、そのご家族にヒアリングを行ったんです。

そこでは「年寄りばかりのところに行かせたくはない」「介護施設に行くのは恥ずかしい」という多くのネガティブな声を聞きました。

そこで、解決策の方向性に「高齢者が通いたくなる価値創造」「介護に対する負のイメージの払拭」「企業理念の認知拡大」を置きました。

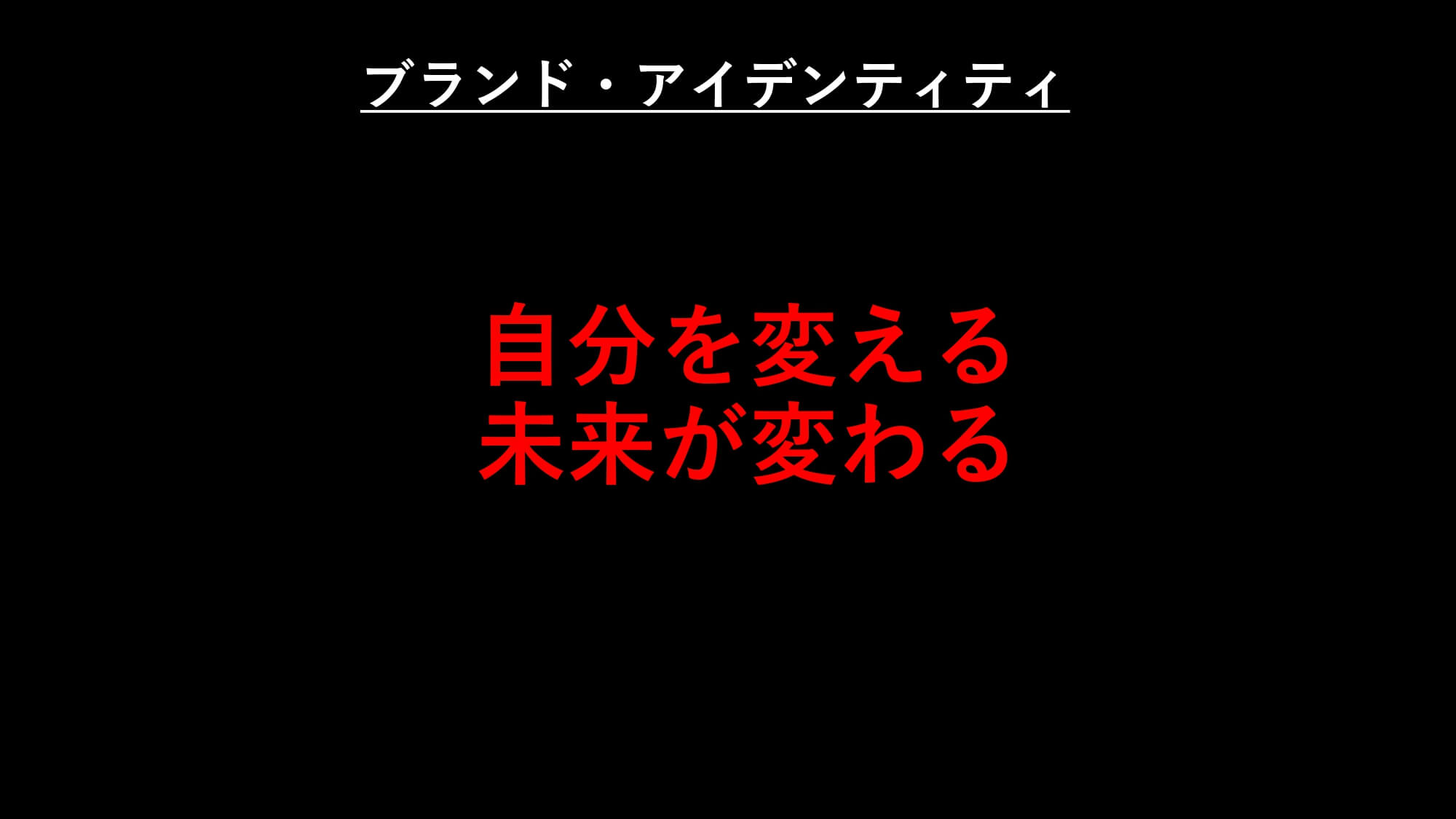

そしてブランド・アイデンティティにも取り組みました。

2年間、スタッフの皆さまや社長に「自分が高齢者になったときにされたい介護とは何か?」を問いかけ続け、「高齢者になって寄り添われたくはない」「自分の力だけで生きたい」「自分の力でしか自分を変えられないのではないか」という回答を得ていたことなどから、「自分を変える 未来が変わる」に決定しました。

4事業部のブランド・アイデンティティを統合

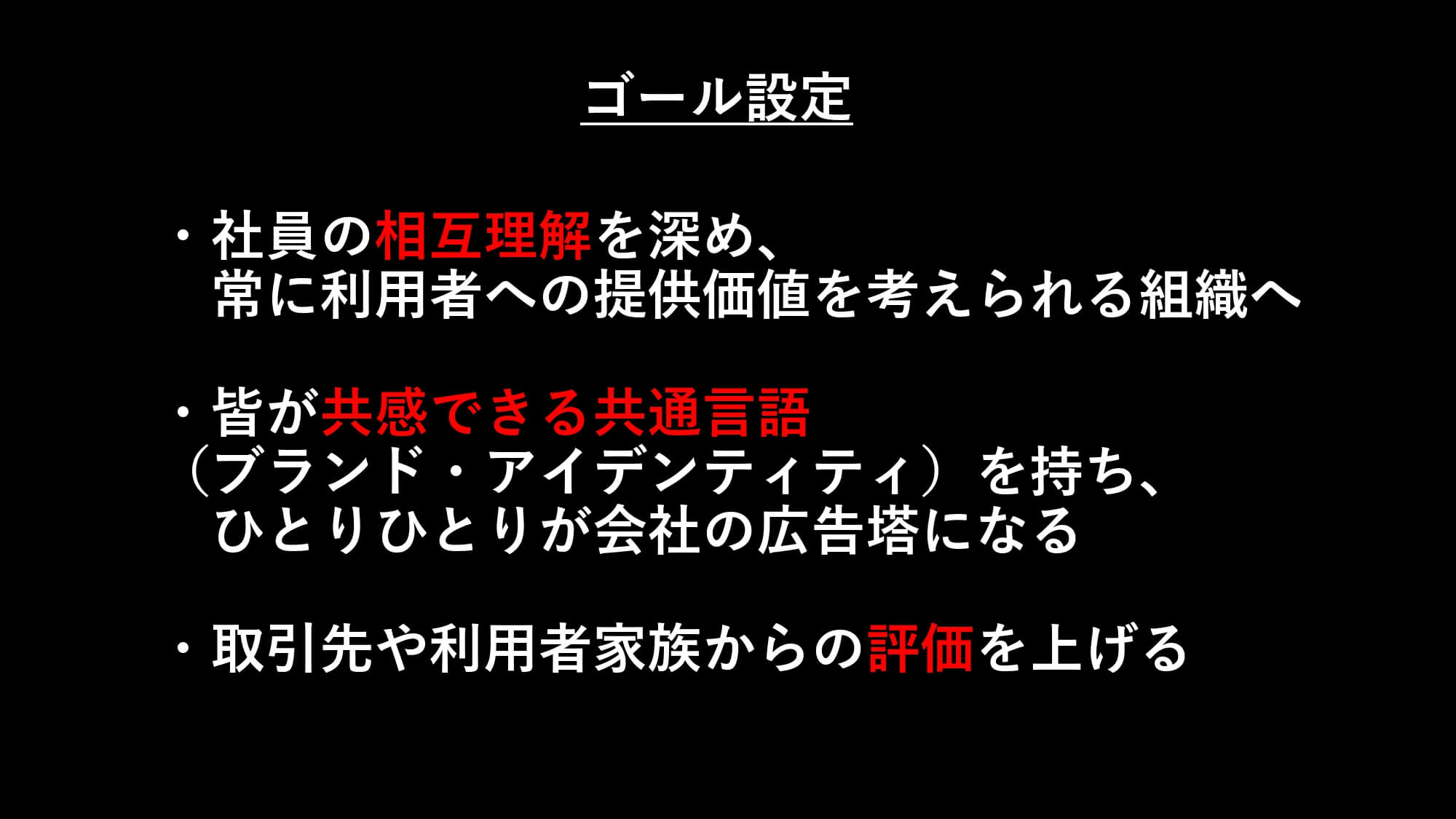

最初に3つのゴールを設定しました。

1つ目は、ブランディングを通じて社員の相互理解を深めること。

2つ目は、共感できる共通言語を生み出すこと。

3つ目は、取引先や利用者家族様からの評価を高めることです。

なにより、最後までこだわり抜いたことは、一部の経営に関わる方だけではなく、全社員で取り組んでいくことでした。

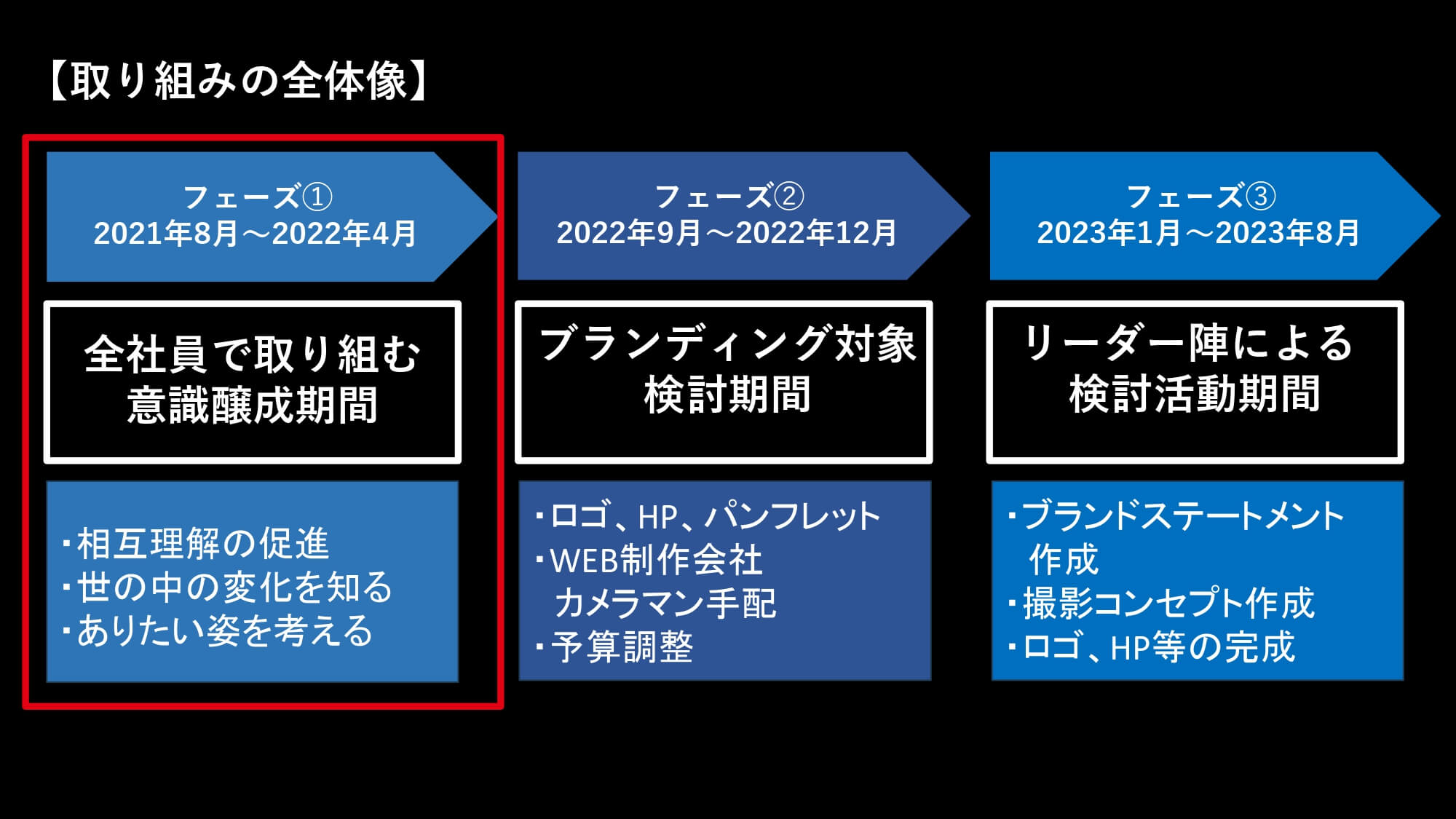

取り組みは3つのフェーズに分け、フェーズ1では全社員で取り組むための意識醸成を行い、フェーズ2ではブランディングの対象を決めました。

具体的には、ホームページ、ロゴ、パンフレットなどの制作です。

そしてフェーズ3では、リーダー陣の皆さまに参加していただき、ブランド・ステートメントの作成や、ホームページ、ロゴを完成させました。

これらのフェーズを通して4つの事業部のブランド・アイデンティティを完成させ、最終的にアクトワン様のブランド・アイデンティティを1つに統合することを目指しました。

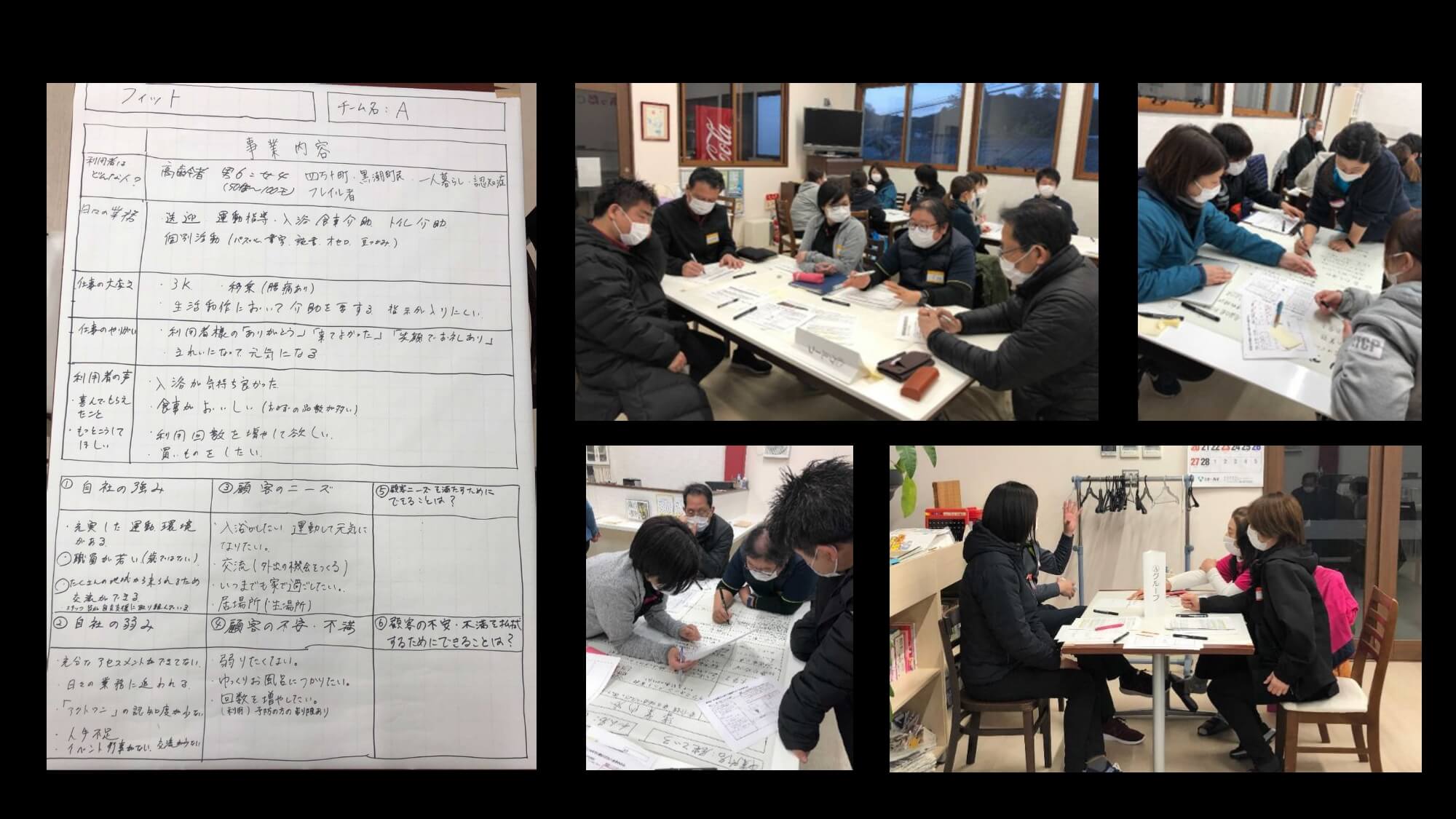

まずフェーズ1では、ブランディングに取り組む意識醸成の期間を作りました。

具体的には、全社員参加型のワークショップを4回にわたって実施し、社員の相互理解を深めた後に、4事業部分のブランド・アイデンティティを作成することに取り組みました。

ワークショップ初日は相互理解の促進ということで、社長に協力していただき、創業時の思いや社員に対する思い、未来に向けて取り組みたいことなどをお話しいただきました。

そして社員の皆さまからフィードバックのコメントを送っていただき、共感できるポイントを探していきました。

2日目は、世の中の変化を知っていただき、その変化に応じてどう変わるべきかを整理しました。

3日目は「ありたい姿」の共有です。

制約がある中で何を大事にして働くのか、本当はこんなサービスを始めてみたい……などの意見を自由に出していただきました。

そして最終日は、「ありたい姿」の言語化に着手し、「こんな企業と思われたい」「地域の皆さま、利用者の方々からこう思われたい」ことを言葉にしていただきました。

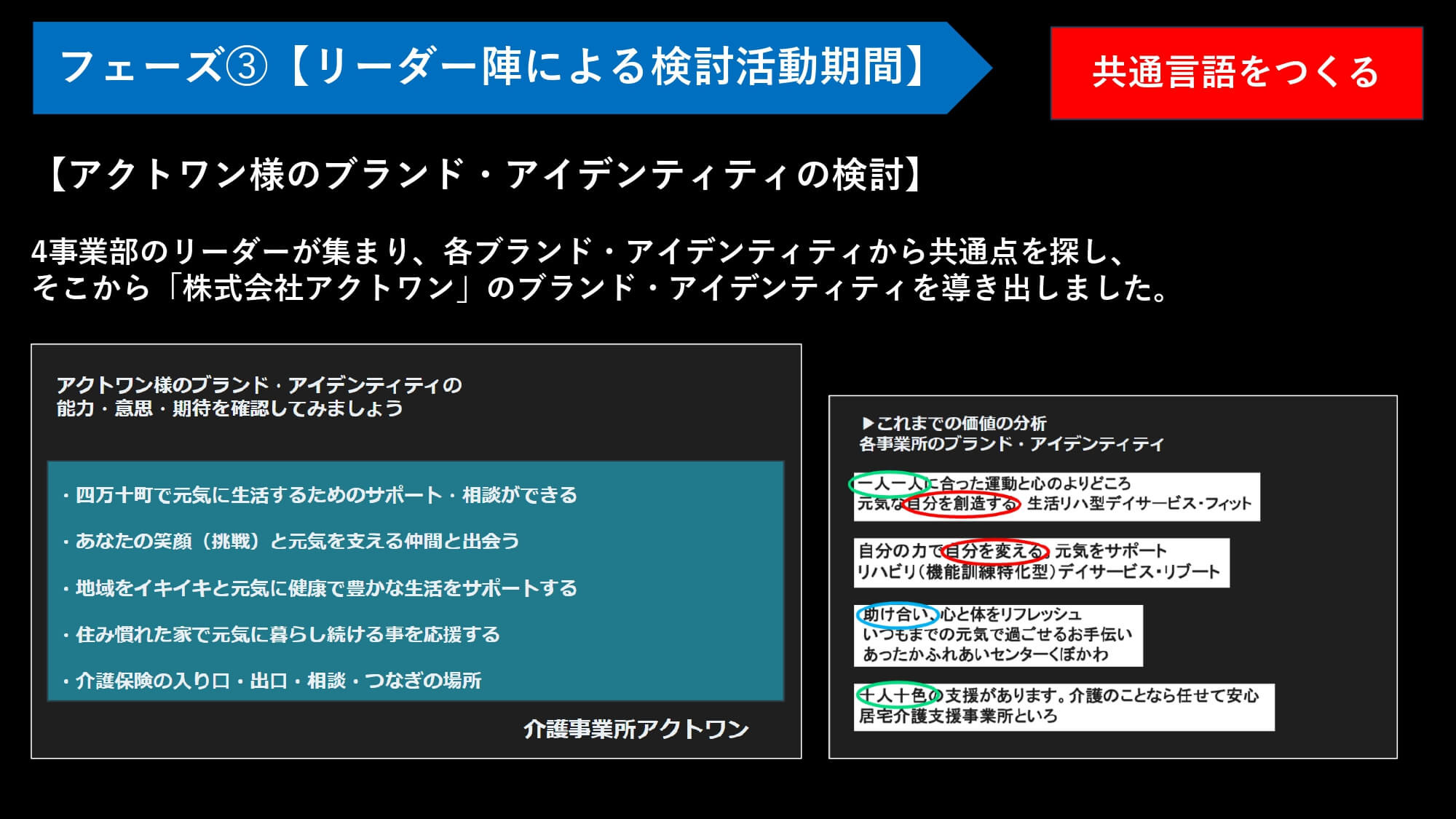

このような取り組みを経て、半年かけて4事業部分のブランド・アイデンティティが完成したので、フェーズ3でこれを統合する作業に入っていきました。

ここでは4つの事業部のリーダーに参加していただき、できあがった4事業部分のブランド・アイデンティティに共通点がないかを考え、そこから「アクトワン」としてのブランド・アイデンティティを導き出していきました。

こうした過程を経て、先ほどご紹介した「自分を変える 未来が変わる」というブランド・アイデンティティが生まれたのです。

この後は、ホームページやロゴを作成するにあたってコンセプトを作っていきました。

新しいコンセプトは「『できる自分』に出会える場所」です。

このコンセプトを基に、ホームページやロゴのキーメッセージを作成していただいたほか、新しいビジュアルを作り、パンフレットなども完成させました。

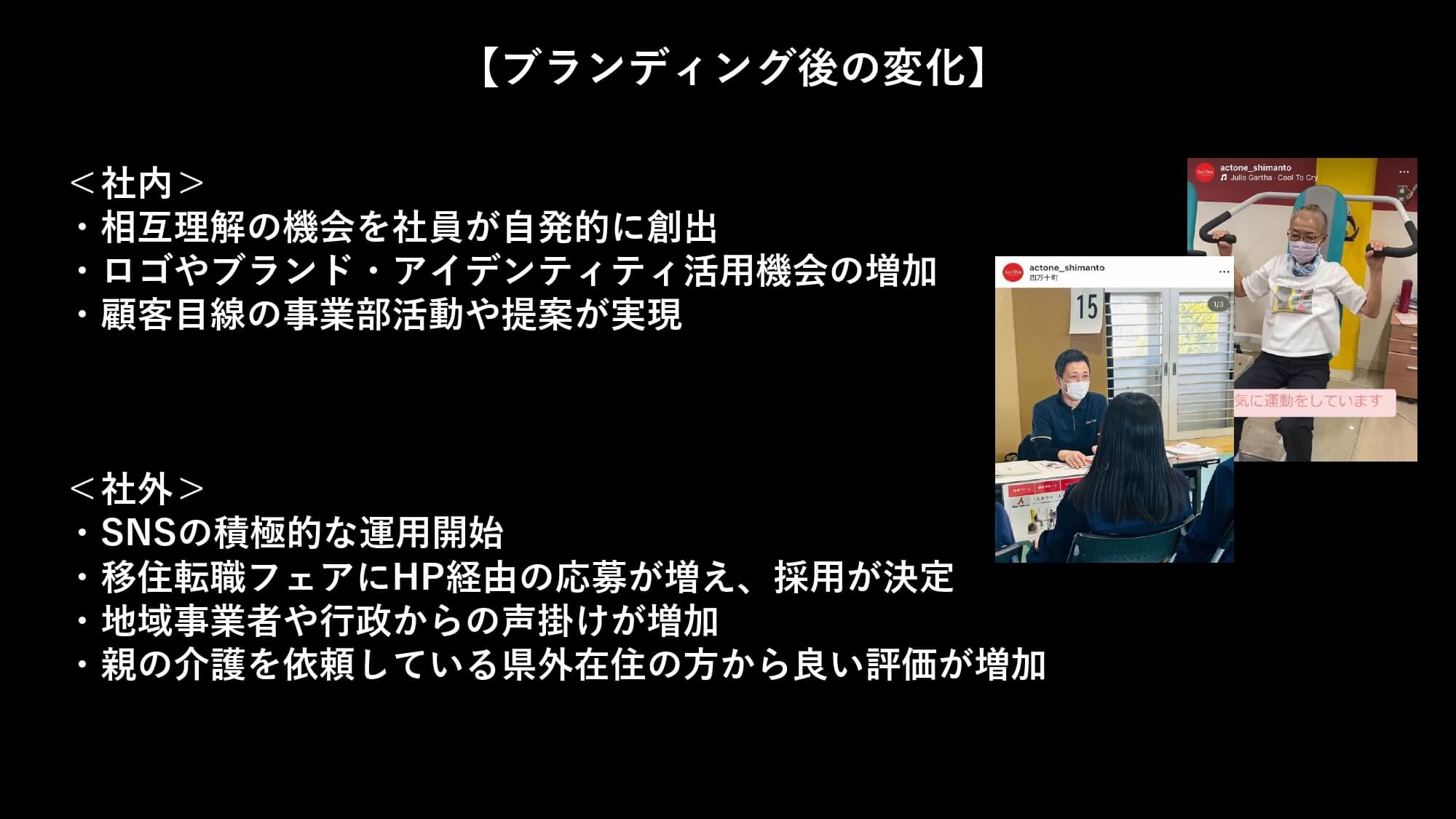

従業員の相互理解の機会が増加

まず社内的には、ブランディングのワークを通じて、従業員の皆さまの相互理解の機会が増加したことが挙げられます。

皆さまに「相互理解の機会をもっと設けたい」と言っていただいて、実際にそのような機会が増えました。

また、ロゴやブランド・アイデンティティを皆さまに自発的に使っていただく機会も増えており、うれしく思っています。

社外では、ホームページを見て転職希望の方が増えたことや、地域事業者様や行政からのお仕事の依頼が増えたことが挙げられるでしょう。

地域企業ブランディングにとって大事なのは、その過程を全員が考えることだと思っています。

どれだけ共感できるか、そして変化し続けられるか。

それを支えるため、今後もブランディングに携わっていきたいと思います。

※掲載の記事は2025年9月時点の内容です。

掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。

【登録無料】

会員サイト「メイク」