ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~

一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会 > ブランド・マネージャーとは

ブランド・マネージャー とは

ブランド・マネージャー とは

ブランド・マネージャーは、ブランドの資産としての価値を高めるために、その構築から管理までの活動全般にわたる広範囲の経営的責任を担います。

広義のブランド・マネージャーとは、役職名ではなく、

経営者的視点からブランドの価値を高める経営戦略を実現する役割を担う人を指します。

ブランド・マネジメントやブランド戦略を体系的に習得し、実践できる人財はまだまだ少なく、マーケティングにおいて重要かつ希少性のある資格・知識です。

| ブランド・マネージャーに求められる能力 |

|---|

|

ブランド・プランナーとの違い

プランナーは「企画・計画を立てる人」いう意味であり、

ロゴやキャッチコピー、パッケージデザインなどのブランド要素を総合的に企画・設計して、

ブランドを構築するまでがブランド・プランナーの役割となります。

「ブランド戦略ピラミッド」のコミュニケーション戦略が中心のとなり、ブランド・マネージャーにおける役割の一部を担当します。

※ブランド・プランナーは、一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会の登録商標です。(登録第6007307号)

ブランド・マネージャー の資格を持つメリット

- ブランド・マネージャー資格のメリット

- ✔ブランド構築のスキルが身につく

- ✔社内のキーパーソンになれる

- ✔コンサルティングに役立つ

- ✔信用度・説得力が増す

「ブランド・マネージャー」は、マーケティングの重要な要素

「ブランド戦略」を担うことが出来る希少性の高い資格です。

マーケティング、ブランディング分野の専門家として、企業経営のキーパーソンとして活躍することができます。

また、クライアントへのコンサルティングにも、幅広く活用することができます。

(一財)ブランド・マネージャー認定協会では、日本で唯一ブランド・マネージャーを養成する専門機関であり、

講座で学べるブランディングの『型』は様々な業界で活用されています。

ブランディング と ブランド戦略

ブランディング とは

企業が製品・サービスによって提案したいブランド独自の価値「ブランド・アイデンティティ」と、

消費者・顧客が心の中に抱く心象「ブランド・イメージ」を近づけ、一致させる活動が「ブランディング(Branding)」です。

また、BRANDINGLABではブランディングに関するコラムを掲載しています。

ブランド戦略 とは

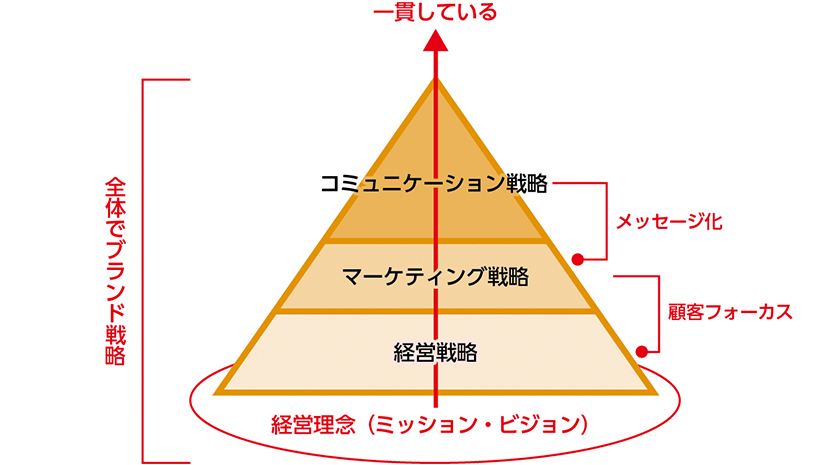

企業の「経営理念(ミッション・ビジョン)」や、経営戦略、マーケティング戦略、コミュニケーション戦略の

企業の活動を統合したものが、「ブランド戦略」であると示されています。

(右図:ブランド戦略ピラミッド)

ブランドは企業にとって資産であり、ブランド戦略とは、

「資産を生み出していくための戦略」であり、企業の経営そのものなのです。

/ ブランド戦略ピラミッド /

経営理念:企業は「経営理念」という土台の上に成り立っています。

経営理念とは「なぜ、その会社が社会に存在する意味があるのか」を問うもので、多くは創業時の意味合いや、創業者の心情となります。

経営戦略:会社の本質的な部分で、具体的には、会社の規模、事業領域、資産や投資額、人員戦略など、自社が持つリソースを最大限に活用し、長期的な経営方針を設定するものです。

マーケティング戦略:顧客にフォーカスし、中期・短期的な事業内容や、製品・サービスの開発、価格設定、市場シェアなどの算出を行います。

ここでは、競合企業との差異化を測ることが非常に重要です。

コミュニケーション戦略:前の階層で作成したマーケティング戦略を、顧客に伝わるようメッセージ化します。

「ブランド要素」「ブランド体験」を考案し、顧客とのコンタクトポイントを設定し、企業から顧客に向けてのコミュニケーションを続けていきます。

ブランド戦略 がなぜ重要なのか

「商品やサービスを価格競争に巻き込まれず、少しでも高く、少しでも多く、顧客に購入していただき、

長期的に経営を安定させていくため」に、ブランド戦略は大変重要な役割を果たします。

一度、価格競争に陥ると、そこから抜け出すことは

容易ではありません。

ブランド戦略をしっかり策定することで、価格競争とは無縁の、長期的に安定した経営を手に入れることができます。

内と外のブランディング

ブランド戦略は、消費者・顧客に対して働きかけていく活動ですが、ブランドの一貫性を保つためには、まず、最もブランドに近い人々である、社内や協力会社への浸透が不可欠です。

そのため、近年では、

エクスターナルブランディング

(消費者・顧客(外)に向けたブランディング活動)

・インターナルブランディング

(社内・協力会社(内)に向けたブランディング活動)

が注目されており、ブランド・マネージャーは、組織の外と内、

両面での活躍が期待されています。

また、知識だけでなく、様々な能力も求められます。

ブランドイメージは一度浸透してしまうと簡単に覆すことは難しいため、ブランドイメージを正しく見込顧客に浸透させるためには、マーケティングと一体となったブランド戦略を、

ブランド・マネジメントやブランド戦略を体系的に学び、精通した人財と、共に取り組むことが重要です。

ブランドは意思決定に影響します

商品やサービスをブランドとして世に出した後、消費者・顧客はそのブランドとの接触を繰り返すことにより様々な評価をすることになります。

購買に結びつくプラスの評価がされる場合がある一方、逆に購買しない理由となるようなマイナスの評価がされることもあるのです。

そのためブランド・マネージャーが、未認知のブランドをプラスの評価がされるように成長させ、マイナスの評価に

陥らないよう、一貫した活動を行う必要があります。

商品・サービスのブランドを、企業が意図したとおり消費者・顧客に認識していただくためには、

ブランド戦略に関する知識や資格だけでなく、マーケティングに関する知識を持つ、ブランドマネージャーが必要となります。