「ソーシャルコマース」が

インフルエンサーマーケティングの主流になる

インフルエンサー活用のメリットとリスクとは?

A.T. Marketing Solution髙田 敦史氏

Profileプロフィール

A.T. Marketing Solution 代表

一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会 アドバイザー

一橋大学商学部卒、中央大学大学院戦略経営研究科修了。1985年にトヨタ自動車入社後、宣伝部、商品企画部、タイ・シンガポールでの海外駐在、トヨタマーケティングジャパンMarketing Director などを経て、2012年からレクサスブランドマネジメント部長としてグローバルレクサスのブランディングおよび広告宣伝、広報活動を主導。2016年7月、A.T. Marketing Solutionを設立。ブランディング、コミュニケーションについてのコンサルティング業務を行う。2018年に経済産業省「産地ブランド化推進事業(Local Creators’ Market)」プロデューサーなども務める。著書に『会社を50代で辞めて勝つ! 「終わった人」にならないための45のルール』(集英社)。

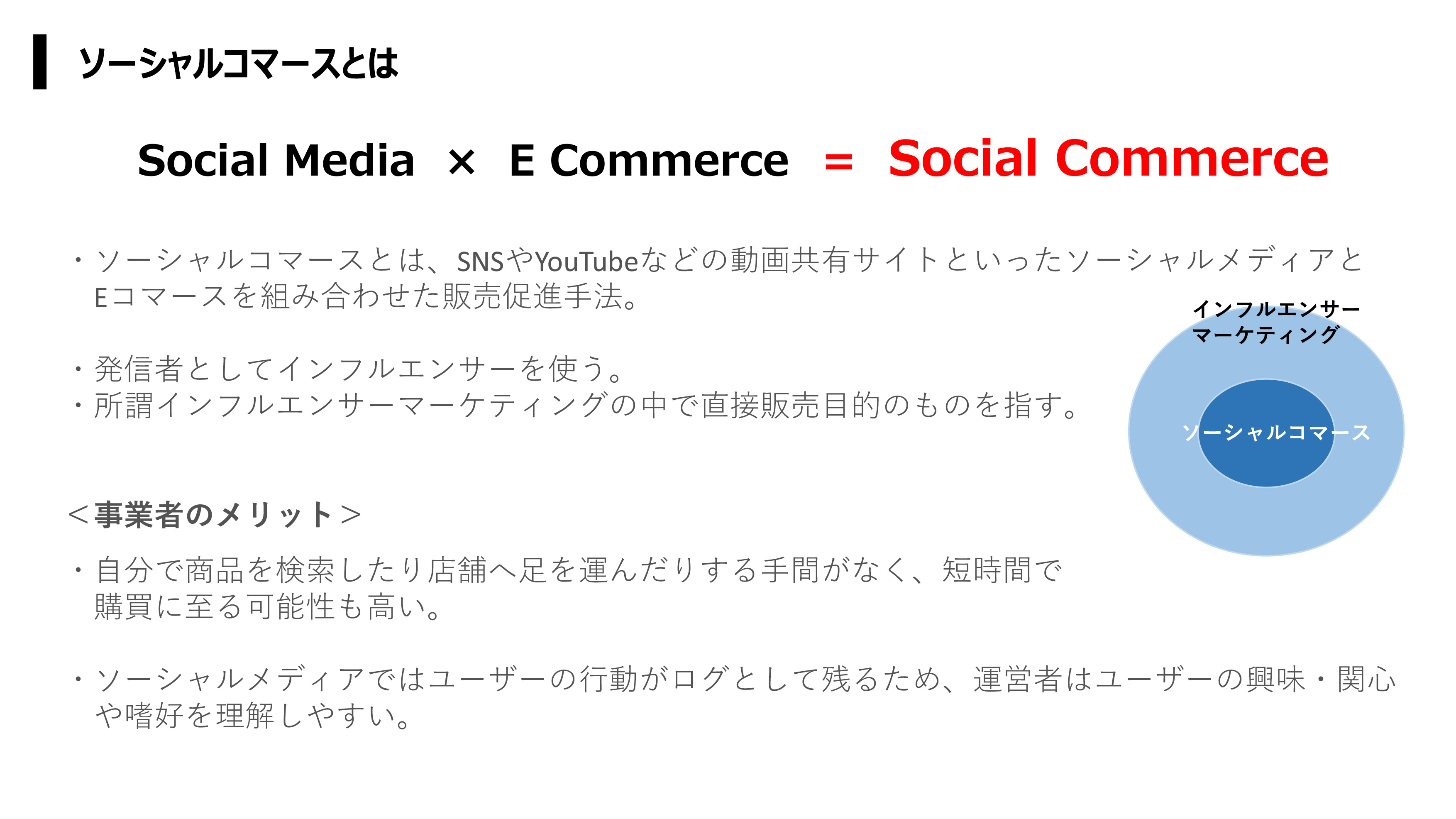

SNSなどのソーシャルメディアとEコマースを組み合わせた「ソーシャルコマース」。この手法が現在、膨大なフォロワーを抱えるインフルエンサーを活用したインフルエンサーマーケティングの中で主流になりつつあるなど注目を集めています。具体的にはどのような手法なのか、そしてインフルエンサーを活用するメリットとリスクとは何か。企業のマーケティング活動のアドバイザーを務める、A.T. Marketing Solutionの髙田敦史氏に、インフルエンサーマーケティングとソーシャルコマースについてお話を伺いました。

ソーシャルコマースの手法は「投稿型」と「ライブ型」

事業者のメリットとしては、商品を検索したり、店舗へ足を運んだりする手間がないので、短時間で購買に至る可能性が高いことが挙げられます。たとえば、インフルエンサーのフォロワーから見れば、「この人なら間違いない」ということがあらかじめ分かっているので、わざわざネットで商品に対する評価などを調べる必要がありません。もうひとつのメリットは、SNSではユーザーの行動がログとして残るため、運営者がユーザーの興味・関心や嗜好を理解しやすいという点です。つまり、「このインフルエンサーの方にここでしゃべってもらえたら、我々の商材は売れる」ということが分かりやすいんです。

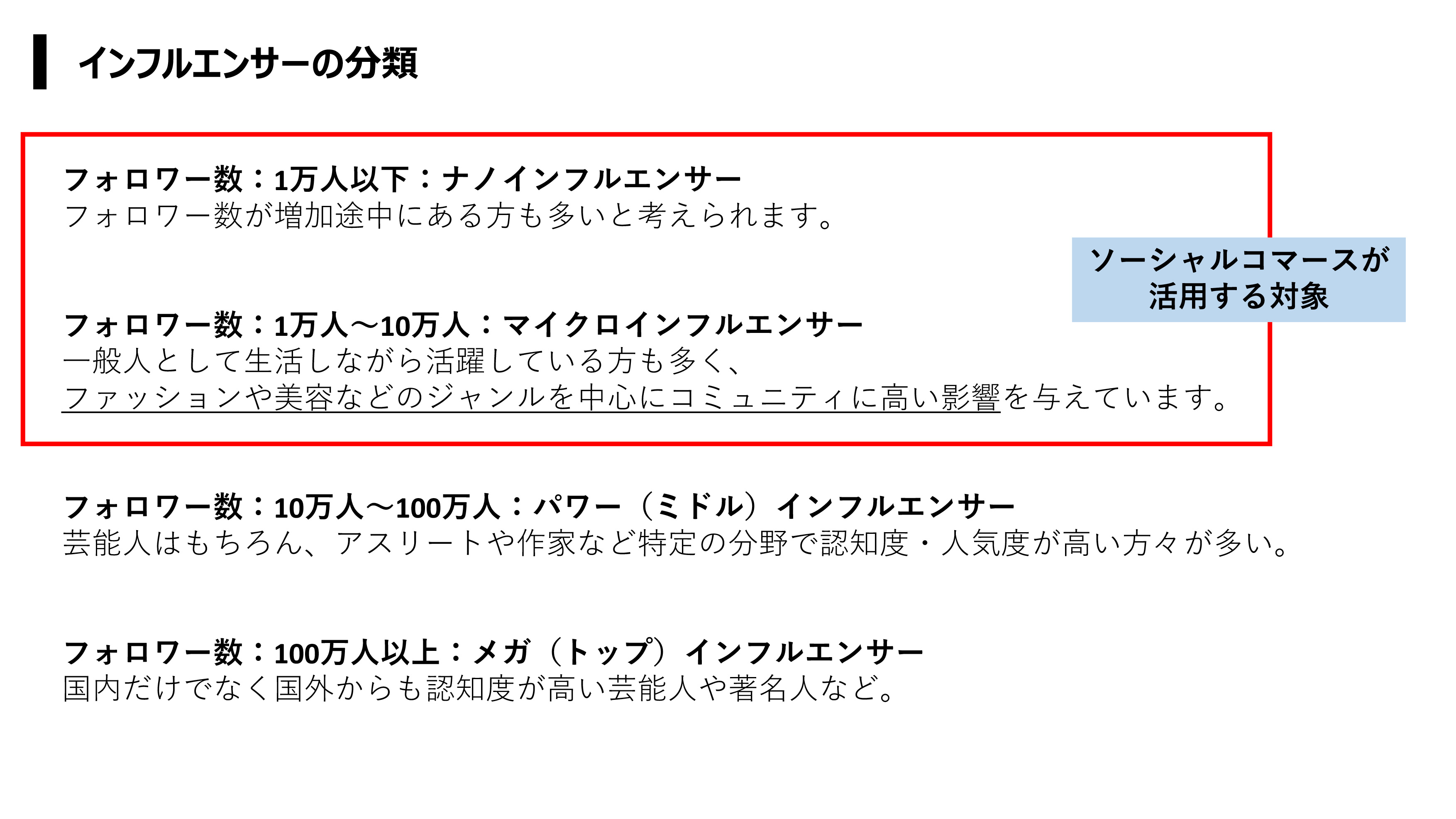

ソーシャルコマースを行うマイクロインフルエンサーには、2つのタイプがいます。ひとつは「ファン型」。たとえば元モデルの人などですね。一般的な知名度は高くはないのですが、一部に熱烈なファンがいます。もうひとつは「信頼型」です。このタイプは商品知識が豊富で、「この人のお薦めなら信用できる」という人。この2つのタイプで成り立っています。

先ほどお話ししましたが、インスタグラムで行うソーシャルコマースの場合、女性を対象にした化粧品や健康系の飲料などが非常に強いんです。ただ、「売り切り千円」のような売り方は、インスタグラマーにとってはあまり魅力的ではない。なぜなら、報酬が数百円程度にしかならないので。だから一番魅力的なのは美容や健康系飲料のサブスク。1回目は定価3000円の商品をサンプルで1500円で送る、などですね。お客からすればサンプルを1500円で買ったつもりでも、トータルで見たらライフタイムバリューは数万円になる。それに歩合をかけて報酬が支払われるので、インスタグラマーはそうした商材を一生懸命売るわけです。一方、ブッキングする側はインフルエンサーの取り合いになるので、「どうすればインフルエンサーに書いてもらえるか」を考えなければいけない。そこで、そういう魅力ある商材を引っ張ってきて書いてもらうことが重要になる、ということです。

インフルエンサーの活用にはリスクも

次に「ライブ型」。インスタライブを使って商品の説明を行い、視聴者の商品に対する不安や疑問もリアルタイムで解消していく手法で、ファンが多いインフルエンサーが行う傾向があります。場所は専門のスタジオなどではなく、自宅のソファーに座って普段着のまま緩くやる人も多いですね。インフルエンサーが商品説明をしていると「買いました!」というコメントがどんどんついていき、見ている人の購買欲求を高めることができるという展開です。

これだけで年間数百万円以上も稼いでいる人もいるようです。

もうひとつの課題は、商品とインフルエンサーとの相性は勘が頼りということ。人気インフルエンサーでも、商品によって売り上げが大きく違うことがあります。「この商材は売れたけどこれは売れなかった」ということについて理論的に解析できれば、もっと戦略的にビジネスできるようになる思います。そして最後の課題は、人気インフルエンサーへの集中が挙げられます。売れる人には一斉に相談が来る。そのため、自社の商品について書いてもらうためには、成果報酬を上げるだけではなく、たとえば「他のおいしい案件を優先的に回すから今回はこれを書いてください」とお願いする場合もある。つまり、人気インフルエンサーは売り手市場なんです。

こうしたインフルエンサーとどのように付き合っていくかが課題ですね。なお、ソーシャルコマースのプラットフォームについては、日本は圧倒的にインスタグラムです。独走しているといっても過言ではありません。

現在は典型的な「労働集約産業」 今後はシステム化が課題

次に、こうした事業者がどのような形でビジネスしているか。まず、いろんな案件をインフルエンサーに紹介します。もちろん誰もが受けるわけではないので、ひたすら連絡をするわけです。リストを作ってインフルエンサーにDMを送り、受けてくれる人にメーカーから送られてきたサンプルを送付する。そしてインフルエンサーが実際に使用したら投稿準備をしてもらい、スタート前に管理画面を共有して、インフルエンサーの方々とやり取りをします。その後、月額払いで報酬を支払う……という流れです。

こうしたソーシャルコマースビジネスに求められる能力とは何かというと、まずインフルエンサー業界のネットワークが作れること。3万人以上いるインフルエンサーから適任者を選定し、人気インフルエンサーと関係作りをするわけですから。そして案件にマッチしたクリエイティブ提案と管理ノウハウも必要なので、クリエイティブプロデュース力も求められます。そして絶対必要なのが、リスク管理です。ただ現状は、社員個々人の能力に依存する形になっているのが問題で、特にインフルエンサーとのコミュニケーション能力はすぐには身に付きません。いわゆる労働集約型の産業で、システム化が求められています。

インフルエンサーマーケティングで見過ごせないのが、ワークマンの事例です。ワークマンの場合は、1個売ったらいくら払う、という種類のものではなく、ワークマンという会社をよく知ってもらうために行っています。これも広義でのインフルエンサーマーケティングですよね。ワークマンがすごいのは、そうしたインフルエンサーたちを商品開発に入れていることです。

実際にインフルエンサーが販売する形ではなくても、活用の仕方はあります。たとえばメーカーとマイクロインフルエンサーの方々が一緒にいろんな議論をするような場を作るなどですね。それをインフルエンサーが持つメディアに載せてもらったり、ユーチューブで再生数を取ったりすることで、企業としてPRはできるわけです。

ライブコマースと、インフルエンサーによるライブ配信で売ることの違いについてですが、まず規模が違います。また、購入方法も異なります。インスタグラムは、インフルエンサーの画面を見てクリックからランディングページに移動して商品を買うため、「外に出ていく」感覚ですが、ライブコマースはその場で全部買えてしまうんです。それが大きな違いですね。

中国と較べると日本のライブコマース市場はまだ大きくありません。元来中国は市場自体が大きいですし、ネット購入の比率も日本より高い。日本の消費者は成熟しているので衝動買いなどはあまりしなくなりましたが、中国の方々は日本のバブル期のように消費性向が高く、モノをどんどん買ってくれます。また、中国には偽物が多いので、有名人が販売するライブコマースは安心感を担保するというメリットもあります。

市場環境が異なる日本では中国ほどにライブコマースが流行するとは思えませんが、やり方によっては十分にチャンスもあると思います。先ほどお話しした「ファン型購入」はライブコマースとの親和性は高いですし、実際に店舗で商品を販売しているプロの売り手の方々がライブで商品販売を行うという方法もあるでしょう。ソーシャルコマースの発展型として今後は注目していきたいです。

このように見ていくと、今後大規模なライブコマースは「ファン型購入」が中心になるでしょう。一方で、小規模でもしっかりやった方がいい。なぜなら、マイクロインフルエンサーの力を活用して発信し、客観的な意見を述べてもらう、というような使い方ができるからです。ライブコマースは今後、十分可能性があるマーケットだと思います。

※掲載の記事は2021年11月時点の内容です。

掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。

【登録無料】

会員サイト「メイク」