知識を深める

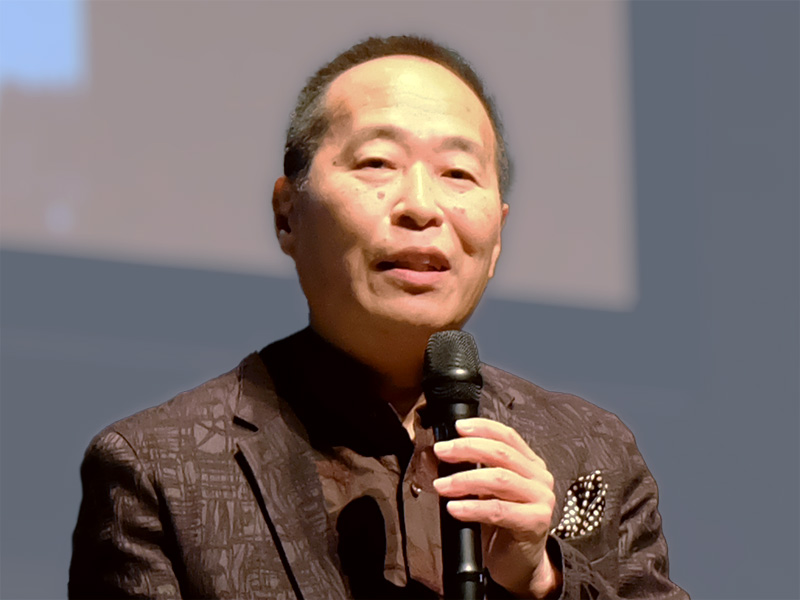

専門家寄稿記事 ブランドの共有ビジョン

1980年代から90年代にかけて日本企業でCIブームがあったことを記憶している人は少なくないだろう。CIとはコーポレートアイデンティティ(Corporate Identity)の略で、CIとは本来は企業自身の存在意義、企業は何のために存在しているのか、自身は何を営む事業体かを問う活動だった。実際に行われた活動の多くは、ロゴや企業名などの企業シンボルの制定、社歌や社旗、帳票類のデザイン、企業スローガンやショルダーフレーズなど、企業コミュニケーションのさまざまな要素を新しくすることが行われた。

また同時にこのCI活動が進む中で、インナーコミュニケーション、つまり社員や利害関係者などへのコミュニケーション活動にも関心が向けられるようになった。社員の意思統一や方向づけをCIの力を借りて行いたいという企業も少なくなかったのだ。

こうした活動はどちらかといえばCIが日本独特のカタチで発達したものと言ってもよいだろう。実際の活動としては、小集団活動や社員へのCI関連ドキュメントの配布などが行われた。CIの理念を社員に浸透させて組織への「忠誠心」や「やる気」を増進させることを狙っていた。

なぜCIは、日本でこのように社内運動に変容してきたのだろうか。ひとつ考えられる原因は、日本のトップマネジメントから見て日本の従業員の自社への忠誠心の低さがあるだろう。「集団主義」で知られる日本のイメージからみれば、こうした考え方は常識に反しているようにみえる。

近年、市場調査の大手であるギャラップ社が発表した「組織へのエンゲージメント」国際比較調査によれば日本の従業員の自社組織へのエンゲージメントは世界でも最低レベル(エンゲージしている割合は6%)であり、米国は世界最高レベルで31%もある。積極的にエンゲージしていない人(Actively disengaged)の割合も日本は高く23% で、世界平均の18%や諸外国よりも高い傾向にある。

この調査結果をそのまま鵜呑みにしてよいかどうかは別として、日本人の組織への忠誠心は想像するよりも低いことがうかがわれる。この30年間の低成長の経済下にあって、従業員への労働配分率、つまり従業員の収益に占める「取り分」はどんどん下がり続け、2018年9月発表のデータでは、労働分配率は66.2%と43年ぶりの低さになったという。一方、多くの企業は最高益を記録している。このように従業員があまり手厚く扱われていない現状では、企業組織に忠誠心やエンゲージメントを示さなくても当然のことかもしれない。

このような現状にあって、トップマネジメントが従業員の自社への態度について、心を砕くのも不思議な話ではない。人手不足の世の中ではさらにこの課題は深刻さを増している。

問題はどのようにして企業ブランドの力で従業員のエンゲージメントを高めるかである。その手掛かりとして「共有ビジョン」について考えてみたい。センゲによる『学習する組織』によれば、共有ビジョンとは「自分たちは何を創造したいのか?」という問いへの答えであるという。

センゲは、共有ビジョンは学習する組織づくりにとって不可欠なものであるという。例えば、アップルは創業当時から「人が直観で理解できるコンピュータ」を共有ビジョンとしており、IBMのクローンであることを拒否し、それが今日の成功につながっていると言っている。

ではどのようにすれば、共有ビジョンがつくれるだろうか。センゲは個人のビジョン、つまりトップや従業員ひとりひとりのビジョンから出発することが大事であるとしている。問題は共有されるビジョンが、「私たちのビジョン」であることだ。つまり、個人的な動機付けや感性に基づいてこそ初めて共有されるビジョンになるのだ。

こうした個人から出発する共有ビジョンを作り出すためには、マネジメントと従業員との絶え間ない対話が必要となる。こうして考えてみると、企業ブランドから有効な共有ビジョンを産み出すためには、単にマネジメントの頭の中だけやコンサルタントの意見を聞いているだけではダメで、従業員との対話を通して、組織に底流する思想やアイデアを発掘していくことが必要となるだろう。ブランドと共有ビジョンの問題はまだ今日では十分に解明されていないことは確かだ。

■参照文献:

「米国ギャラップ社「熱意あふれる社員」の割合調査」2018年4月18日 Ideal Leaders

https://ideal-leaders.co.jp/20180418111855

田巻一彦「コラム:下がり続ける労働分配率、需要鈍化で企業の価格転嫁の妨げに」2019年2月8日 Reuters

https://jp.reuters.com/article/cmpny-labour-idJPKCN1PX0KU

ピーター・M・センゲ(2011)『学習する組織』(枝廣淳子他訳)英治出版