知識を深める

スペシャルインタビュー ブランド・リレーションシップの今 – 第二話 東洋大学 経営学部教授 久保田 進彦氏

東洋大学経営学部教授。

1988年明治学院大学経済学部卒業後、株式会社サンリオ勤務を経て、96年早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了。

2001年早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得。

博士(商学)早稲田大学。

専門はマーケティング。主な研究テーマはリレーションシップ・マーケティング、ブランド・リレーションシップ。

日本商業学会、日本広告学会(理事)、日本消費者行動研究学会(理事)、商品開発・管理学会、American Marketing Association、Association for Consumer Research、The Academy of Marketing Scienceに所属。

2007年 日本商業学会学会賞(優秀論文賞)受賞、2011年 吉田秀雄記念事業財団 助成研究吉田秀雄賞 受賞。

ブランド・リレーションシップとは何か

ブランド・リレーションシップとは、どのようなものでしょうか。

ブランド論における重要な考え方に、ケビン・レーン・ケラー(Kevin Lane Keller)教授による、ブランド・ピラミッド(正確にはブランド・エクイティのピラミッド)というものがあります。

これは、何がブランドを強くするのか、そして強いブランドを構築するにはどうすればよいのかという観点から、ブランド構築の段階を視覚的に示したものです。

ブランド・ピラミッドを見ると、強いブランドを構築するには、順序があることがよく分かります。

どんな順序ですか。

第 1段階は「セイリエンス」(顕現性)を高めることです。より一般的な言葉でいえば、ブランド認知を高めることに相当します。

それがどんなジャンルのブランドだか知っているとか(ブランド・ネームとカテゴリー情報が一致して記憶されている)、パッケージを見てそれが何だか分かるとか(ブランド・デザインとカテゴリー情報が一致して記憶されている)といったことが大切になります。

第2段階は「ミーニング」(意味)の形成です。これは、ブランドそのものの属性、ベネフィット、あるいは付帯的な性質についての理解や印象を深めることです。

ブランドについてよく知ってもらうわけですね。

第3段階は「レスポンス」(反応)の形成です。

この段階では、ブランドについて理解しているだけでなく、「好き」とか「良い」といった肯定的評価を伴うようになります。もしある消費者が、ブランドについて肯定的な意見、評価を抱いたり、あるいは肯定的な感情的反応を見せたりするようであれば、彼・彼女はレスポンス段階に至っていることになるでしょう。

第2段階が理解に留まるのに対して、第3段階は肯定的な評価を伴う点で大きく異なっているわけです。

第4段階は「レゾナンス」(共鳴)です。

これは「良い」とか「好き」という次元を超え、ブランドに強い愛着や愛情を感じる段階です。

ケラー教授は、ブランド・リレーションシップを、この段階に生じる現象として位置づけています。

なるほど。

もうお気づきになられたかもしれませんが、これまでブランド・マネジメントは、第3段階のレスポンスを目指してきました。

消費者に「良い」とか「好き」と思われようとして、いろいろな努力をしてきたわけです。

ブランド好感度や、いわゆるブランド・イメージといったものも、第3段階に着目したものです。

しかしケラー教授は、本当に強いブランドを目指すなら、それでは不十分だと指摘しているわけです。

消費者がブランドとの間に絆を感じ、愛着を抱くようになることで、本当に強いブランドが生まれると主張しています。

ブランド・リレーションシップは、ブランド・マネジメントの世界に、新しい目標を提示したものといえますね。

リレーションシップという概念は、いきなり出てきたものではないと、おっしゃっていましたが…。(前編参照)

消費者がブランドに対して愛着を抱くということは、以前からありました。しかし多くの実務家や研究者は、それに目を向けてこなかったのです。

もちろん、一部の優れた学者たちは、以前からブランドへの愛着について論じてきました。

たとえば1950年代にはシドニー・レヴィ(Sidney Levy)教授が、1980年代にはラッセル・W・ベルク(Russell W.Belk)教授が、消費者のこういった心理について研究しています。いずれも非常に著名な先生です。

また日本でも1990年代末より関西学院大学の和田充夫教授が、演劇のマーケティングをテーマに、同じような問題を扱っています。

和田先生は演劇が大変お好きで、消費者がなぜ演劇にハマるのかといったことも研究されているようです。

「同一化」という捉え方

ブランド・リレーションシップの捉え方は、論者によって異なるのでしょうか。

そうですね、多くの学者がいろいろな意見を述べています。

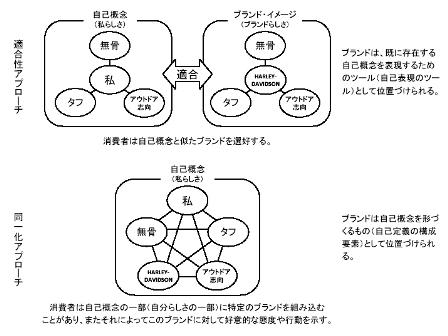

おそらく一番シンプルな考え方が、自己概念と適合性(conguruity)の高いブランドに対して、リレーションシップが形成されるというものです。

ここでは適合性アプローチということにしましょう。

適合性アプローチは「人は自分と似たブランドに愛着を抱く」という、とても分かりやすい考え方ですが、問題点もあります。

どのような問題点ですか。

まず時間的経過というものが考慮されていません。

もし、自分らしさと適合したブランドにリレーションシップが形成されるのならば、自分と似ているブランドを見つけた途端に、絆を感じるようになるはずですよね。

しかし実際のところ、ブランドに対する愛着というのは、もっと時間をかけて、ゆっくりと形成されていくものではないでしょうか。

適合性アプローチではそういったことを説明できません。

ああ、なるほど。

もう1つ問題があります。

あるブランドに愛着を抱いている人が、もっと自分に似ているブランドを見つけたらどうでしょう。

適合性アプローチにしたがえば、すぐさま愛着を抱いているブランドと縁を切り、より自分と似ている新しいブランドにうつるはずですよね。

しかし人は愛着のあるブランドを、そう簡単に見捨てるでしょうか。

適合性アプローチ以外の考え方はありますか。

あるブランドが、自分らしさの一部に組み込まれてしまうことで、愛着が生まれるという考え方があります。

自分らしさと似ているのではなく、自分らしさを語るための一要素になってしまうというわけです。

ブランドが自分らしさの一部に組み込まれてしまうわけですから、この考え方は同一化(identification)アプローチといえるでしょう。

適合性アプローチと同一化アプローチの違いについて、もう少し説明してください。

ハーレーダビッドソンを例にして説明しましょう。

先ほどお話しした、適合性アプローチの場合、「無骨で、タフで、アウトドア志向な自分」を自覚している消費者は、「無骨で、タフで、アウトドア志向なブランドであるハーレーダビッドソン」を好むと考えます。

ブランドのイメージが自己概念と適合しているからです。

これに対して同一化アプローチでは「私は、ハーレーダビッドソンという、無骨で、タフでアウトドア志向のブランドのオートバイを乗りこなす男だ」という意識が生まれることで、ブランドとの絆が形成されると考えます。図に書いてみると、こんな感じですね。

同一化アプローチでは、ブランドがアイデンティティの一部になることで、絆が生まれると考えるわけでしょうか。

おっしゃる通りです。

ですから、そのブランドの悪口を聞くと腹が立ったり、ときにはそのブランドのために貢献したくなったりするのです。

よくいわれる「アップル信者」という人たちをイメージすると分かりやすいかもしれません。

彼らのなかには、エバンジェリスト的な行動をする人が珍しくありません。

自分にとって、1円の得にもならないのに、友達に一生懸命Macを薦めたりする。

一見理解しがたい行動に思えますが、アップルというブランドが、アイデンティティの一部になっていると考えると、簡単に説明できます。

彼らの心の中では「アップル=私」といった関係が築かれているわけですから、アップルにとってのプラスは、自分自身にとってのプラスのように感じられるのです。

掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。